Appunti e impressioni

Memorie da una casa di morti (o casa morta o di morte) è tra le opere più singolari di Dostoevskij (molto stimata da Nietzsche e da Tolstoj), a metà tra il romanzo e il memoriale. In effetti, ciò che vi è descritto è frutto d’un’esperienza diretta, quella della detenzione in un campo di prigionia siberiano, ma la forma scelta del racconto è quella del romanzo. Dostoevskij narra, dunque, esperienze autobiografiche (fu condannato a morte nel 1849 per aver partecipato alle attività di un circolo culturale anti-zarista e, proprio ad un passo dall’esecuzione, la sua condanna fu commutata in un periodo di lavori forzati) ma per farlo, utilizza un espediente narrativo, uno dei più topici tra l’altro, quello del ritrovamento d’un manoscritto e, soprattutto, lo fa a distanza di molti anni – come a voler distendere l’urgenza espressiva in uno stile più ponderato.

I disagi, le violenze e l’abbrutimento materiale e spirituale del campo di prigionia, infatti, non sono riportati con uno stile altrettanto violento e crudo, di aspra denuncia e invettiva. La grandezza di Dostoevskij sta nella sua grandissima capacità di introspezione e meditazione, d’arrivare al cuore di esseri umani traviati, di cogliere la bellezza della loro umanità, là dove brilla quella scintilla divina che accomuna ogni creatura. La riflessione filosofica sui temi della libertà, della dignità, del lavoro etc. si mescola ad un’acuta analisi psicologica in un flusso narrativo che non segue un ordine cronologico ma si struttura per aree tematiche.

C’è indubbiamente nella scrittura di Dostoevskij una certa edulcorazione evangelica, un patetismo di stampo religioso che è in parte dovuto a ragioni di censura, ma solo in parte: nel romanzo la riscoperta del Vangelo, considerando che la Bibbia è l’unico libro concesso al protagonista nel periodo di detenzione, ha un ruolo carsico ma piuttosto importante, come del resto tutta la dimensione religiosa.

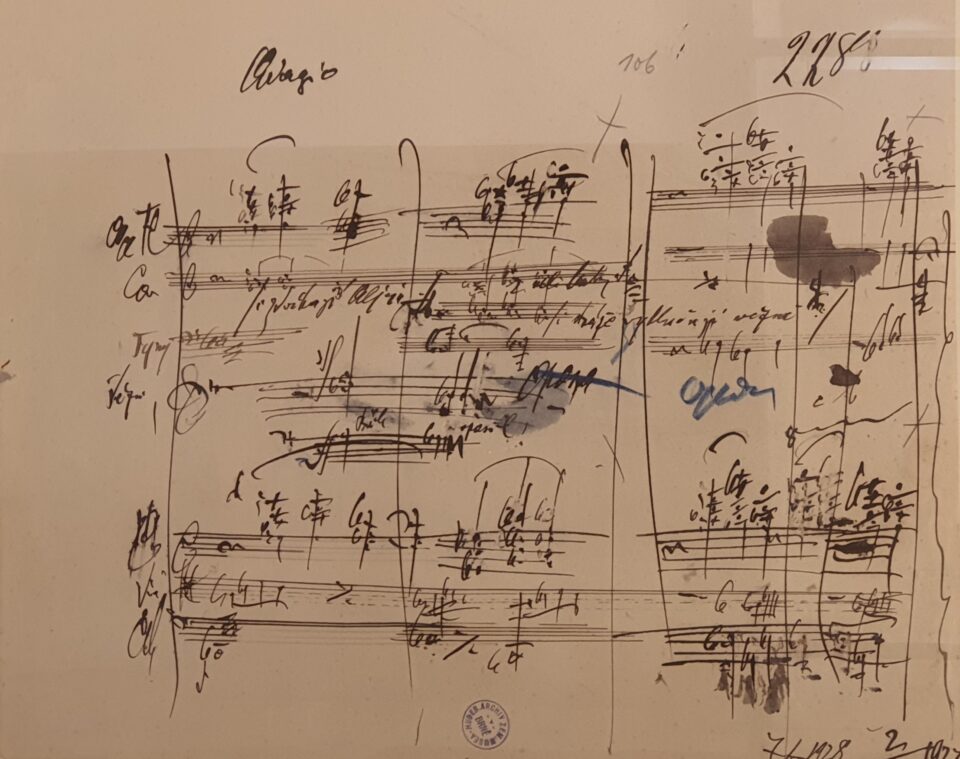

Nelle mani di Leoš Janáček, poi, il testo dostoevskiano perde totalmente questa patina di pacatezza e si trasforma in teatro espressionista. Janáček sfronda e condensa il cospicuo materiale del romanzo e ne amplifica i contrasti, accentua certi piani simbolici e ne aggiunge altri; traduce in ceco i dialoghi che estrapola dal testo originale in russo, seguendo una traccia di base, e li musica direttamente, senza avere alle spalle un testo prestabilito. Preso da questa Sehnsucht, da questa tensione espressiva, scatena una grande fantasia timbrica e modella con maggiore veemenza la vocalità sul parlato, sulle qualità intrinseche della lingua ceca. Ne risulta una scrittura densa, profondamente dissonante (la più dissonante che Janáček abbia scritto) e timbricamente rarefatta, dalla tavolozza variegatissima – con un vasto assortimento di strumenti a percussione (tra cui se caldaie di timpani, catene, sega, spade, sonagli, pale e piccone) e una vocalità intensamente espressiva.

Il linguaggio di Janáček è ancora più frammentario del solito: gli incisi ossessivi si ripetono, si aggregano e disgregano, cambiando continuamente colore, dinamica ed espressione. Pochi sono i veri e propri motivi conduttori, per il resto si tratta di cellule motiviche che si articolano non per classiche frasi simmetriche, né secondo le altrettanto classiche consuetudini dello sviluppo e dell’elaborazione tematica, ma per folgorazioni deittiche ed interiettive.

Se la musica è espressione, è l’espressione dell’infinita molteplicità dello Stesso. E questa infinita molteplicità dell’uguale è proprio la tragedia dell’umano, il suo dolore.

La drammaturgia di quest’opera anti-opera, considerando la natura particolare del romanzo d’origine, è assai singolare e difficile da mettere in scena. Non c’è una vera e propria trama, né un vero e proprio protagonista, ma una serie di stralci di vita carceraria e di racconti di personaggi inchiodati al proprio passato e ad un presente eternamente efferato. Gli sviluppi drammaturgici sono veramente minimi e non sempre fondamentali.

Per questo la regia dell’allestimento del Costanzi con il suo horror vacui e le sue sovrabbondanze di azioni e figure non credo sia la più adeguata a rendere il clima drammatico creato da Janáček.

Tutto il suo continuo movimento distrae fatalmente dalla musica. Perfino i preludi orchestrali sono riempiti da filmati- intervista. Tutto molto fastidioso, nonostante Foucault.

E poi la trasposizione in un carcere americano oltre che inutile, induce a diverse forzature assai fastidiose. Una per tutte la perdita (anche se metamorfizzata) del simbolo più poetico, quello dell’aquila.

Lasciare la musica alla musica senza dover riempire per forza la scena di personaggi e, soprattutto, senza la mania di dover spiegare tutto e aggiungere ulteriori elementi concettuali e piani di lettura (soprattutto in quest’opera che ne ha già in abbondanza), potrebbe magari essere una bella esperienza in un’epoca in cui sembra esistere solo il visuale. La musica non ha bisogno di elementi visivi che la sostengano e men che meno che la spieghino.

Non mi piacciono le sovrastrutture eccessive, ancor meno se pretenziosamente “d’autore”.

La parte musicale, invece, mi è sembrata eccellente.

Roberto Nespola